来源 : 香港大学深圳医院

发布时间 :2017-07-14

一座城,有维多利亚港的夜

一座城,有739米高的“中国第一高楼”

一座城,有薄扶林

一座城,有红树林

五年,1790天,有几十位医生、教授早上6点30分从香港薄扶林出发,早上8点整到达了深圳红树林旁——香港大学深圳医院,在这里他们和内地同事共同推进了一家医院的“医改事业”。

这一次跟随华夏之声《双城记》的步伐,一起来感受其中一员——香港大学深圳医院内科主管、顾问医生白明珠教授的“双城故事”。

主持人:我们知道白明珠教授在2012年已经来到香港大学深圳医院工作。在来深圳之前,白教授在英国读书毕业并成为一名医生。然后直接从英国的医院来到深圳工作,为何当时有这样选择?

白明珠教授(以下简称白教授):我在1984年时候就去了英国读书,是读内科学士。接着我一直留在英国进修、工作,之后我在利物浦大学拿到了doctor of medicine(医学博士),直到我在英国做到了顾问医生。2012年,香港大学在深圳要设立一个新的医改医院,当时我就接到受聘,在香港玛丽医院和香港大学深圳医院做内科顾问医生。对于我们这些过来深圳做事的香港同事来说,来这里工作是一个很大的挑战。

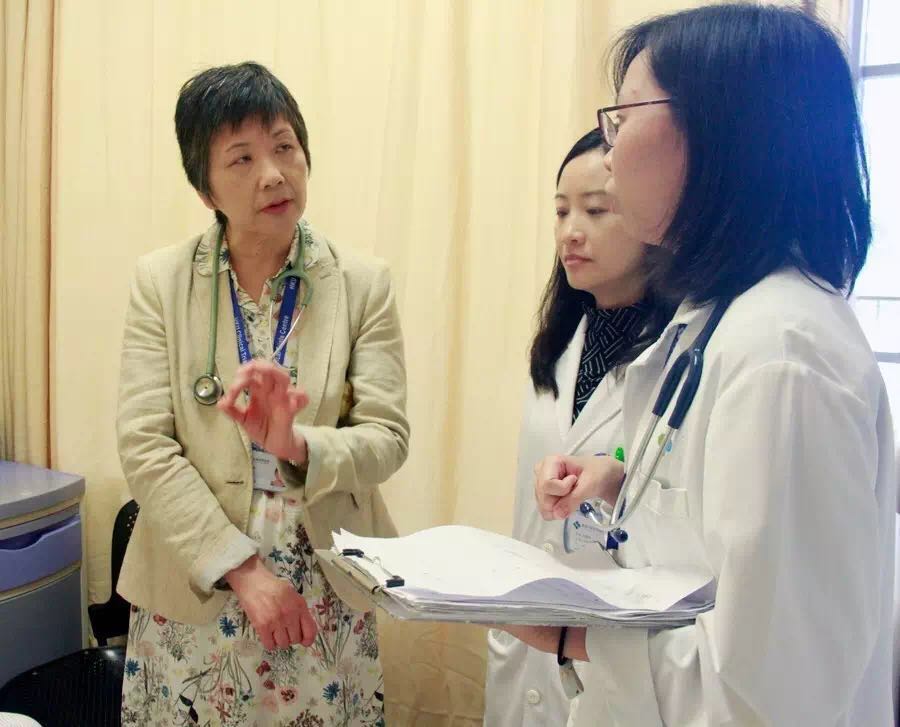

白明珠教授在病房里细心为病人检查

主持人:可以说你们将香港医疗文化带来了深圳。来深圳之前,你们会不会对深圳内地医患矛盾有点担忧呢?比如说,我们来了港大深圳医院工作,我们会如何处理医患关系呢?

白教授:当时我从英国回来的时候,的确有一些担心。在英国的时候,我在英国医学杂志,比如British Medical Journal(《英国医学杂志》)偶尔看到国内医患关系比较紧张的报道。所以,我们由香港大学过来时,带来了很多香港大学、香港医管局和国际医疗管理的文化来到内地。我们一开始就设立了病人关系科。我们也知道来到这里(工作)是一个很大的挑战。我们在医患关系处理方面做得比较好。

主持人:我们知道香港大学深圳医院病人关系科设立之后,投诉都很少,对吧?2016年投诉的比率大概为0.08%。

白教授:是的。我们病人关系科是一个很特别的设置。在内地,医患关系比较紧张。所以,我们来到这家医院时,病人关系科处理得特别好。病人关系科设置在门诊一楼,位置是非常显眼(病人很容易找到)。每一天我们同事都会在病人关系科值班,任何病人的意见、投诉和感谢都可通过直接或者间接方式交给病人关系科。每一个案件,我们都会跟进处理。

主持人:你们在处理病人关系科的案件中,哪一方面问题比较多呢?

白教授:在医院设立之初,很多投诉主要是与我们医院流程有关。我们医院始终是个医改的医院,很多做事方式与国内其他医院不一样。比如我们(门诊就诊实行)预约制度,有些病人可能(一开始)不习惯。

主持人:香港大学深圳医院病人关系科设立是一个比较好的模式,也有一个好的效果。借助于香港管理模式,引入了香港的理念。在深圳引入香港理念,会不会有过渡时期的磨合呢?

白教授:我们带来了管医、行医、就医等新的理念,香港和深圳文化有不一样地方,所以在初期是需要一定时间磨合。在过去四年多里,我们的成果可以慢慢看见。

主持人:内地人慢慢开始接受香港(医疗)管理模式和理念。其实,白教授已经在深圳工作了四年时间了,从就医文化来说,你觉得香港和内地就医文化有什么不一样的地方?

白教授:刚开始确实有不习惯的地方。特别是我是从英国回来。刚来到深圳的时候,病人就医时会自己选择医院,这就是和英国不一样的地方。从就医文化方面来说,深圳刚开始没有预约制度,病人未经过家庭医生诊断就会自己选择一个专科医生。在就诊时对于病人隐私不是特别注重。我们将国外的就医文化逐渐带来深圳,带到港大深圳医院。现在很多病人习惯了我们的就医模式。比如我们现在有预约制度、注重保护病人隐私等,现在内地的病人也认同了这些就医文化。

主持人:可以说这个就医文化和就医模式,是逐渐融合的过程。和病人沟通的过程中,你觉得关系如何?

白教授:作为肾内科专科医生,对于和病人沟通,我已经有很多年经验。无论是和内地、香港还是英国病人沟通,最重要的是我们是从病人的角度进行沟通,即以病人为中心。如果我们对病人有尊重、有礼貌,我们每件事情都以病人为中心时候,那么病人也会尊重医务人员。

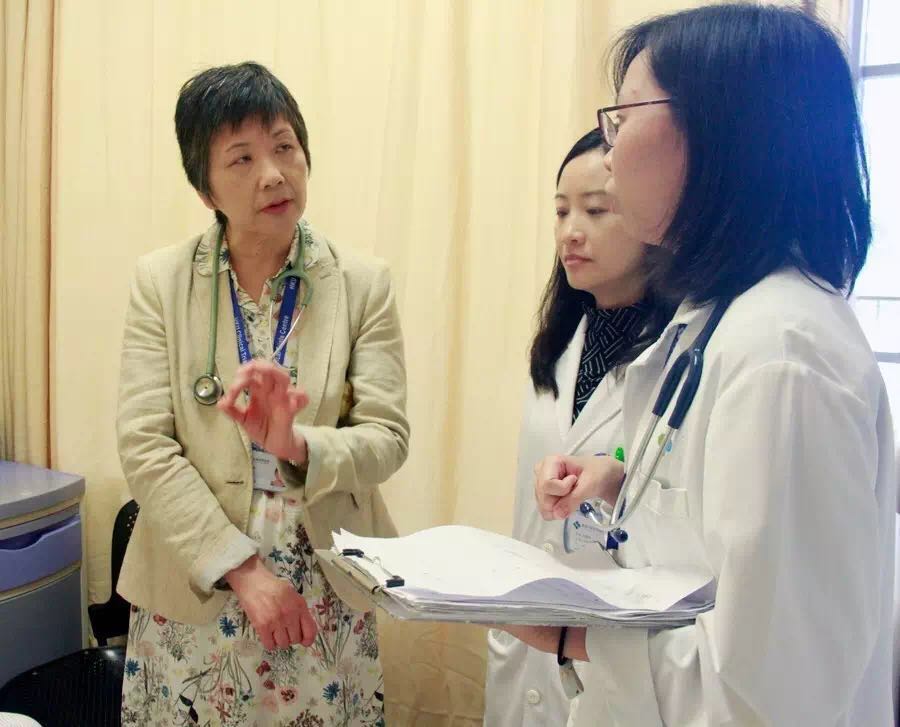

白明珠教授和肾内科医生在医院查房

主持人:如果以病人角度来考虑,那么很多事情就会解决。很多时候,内地间医患矛盾的引起,是因为未能进行合适的沟通。

白教授:跟在英国医院一样,我们医院是留给了病人足够时间对医生进行提问,让医生在这段时间内解释给病人并告知他们需要知道东西。譬如,不同病人沟通方面,我们要考虑到病人受教育程度、心理承受程度等多种因素。我们要有同理心,在表达过程中要理解病人,在与病人沟通过程中,病人更容易接受医护人员给予他们的建议。

主持人:刚刚白教授讲到有一句我非常认同,就是要有同理心。很多时候,医生如果可以体谅病人心情,或者从他患病的心情进行安抚及心理安慰,这对于病人病情也会有一定帮助。

白教授:是的,这也是我们希望给港大深圳医院带来的新文化。我们医院里年轻医生已经逐渐自发性去关怀病人,对病人沟通有很大帮助。

主持人:如果你有一个患重疾的病人,你是怎么跟他沟通?你们医疗团队中会不会有内科医生、外科医生和心理医生跟病人一起沟通?

白教授:举个例子,作为一个肾内科的主管医生,经常有需要肾透析的病人,他们病情有些非常严重,以至于影响了自己的生活质量甚至影响工作和家人。关于这方面,我们每一天都要和他们及他们家属进行讲解。第一我们是团队式诊疗,我们会有一个共识,在此之前我们会开团队会议,与医生们、护士们共同讨论这个病人想要什么样的治疗方案,有什么要求以及我们能够做什么去帮助病人。之后我们才会给合适的治疗方案给病人,希望他们能够选择一个适合自己的方案。当然,可能因为是慢性病且部分病人年纪比较大,有些治疗方案未必能够适合他们,所以我们希望能够通过沟通多去解决病人疑难。

肾内科医生在共同讨论病例

主持人:港大深圳医院采用的是团队诊疗模式,一个团队为病人服务。所以,不同疾病的病人能够全方位得到团队支持和帮助,也是带来一种全新的就医体验。你认为香港就医机制和内地就医机制,有什么不一样的地方?

白教授:在香港,医院管理是有分开的,是非常严格。玛丽医院是香港公立医院中的一间,他们治疗方案是做得很好,价格也非常低廉,但是病人排队时间较长。病人是因为其治疗效果好而愿意到这家医院就医。另外,香港有家庭医生和私人医院。在香港,大多数病人经过了家庭医生诊断,有需要才转介到公立医院。这种做法主要源于“最好成效”这一理念,包括有时候医疗团队共同诊治一个病人。这与内地不同,不少内地病人会自主选择医院。

主持人:在香港就医,一开始就分流了病人,由家庭医生——社区医生——公立医院这一模式分流,就不需要很多人排队到医院就医。

白教授:所以我们港大深圳医院设立家庭医学全科,鼓励病人不太清楚自己疾病或者比较刁钻的疾病,可以先通过家庭医学全科就诊,之后再转介到专科。

主持人:你觉得内地医疗有什么好的地方吗?

白教授:在我们内科,下面有分九个亚专科。但是我发觉我们内地医生合作性精神非常高。比如我们要突然有紧急情况需要加班,大部分医护人员会无条件回到医院加班。但在英国,这些情况需要经过会议讨论才能够实现的。

主持人:在深圳工作与在其他工作,人际关系(处理)有什么不一样的地方吗?

白教授:我是从英国回来的,我发觉香港、深圳两地的医护人员都对我非常好。无论在香港还是在深圳,我们的同事都非常专业。

主持人:白教授(每天上班)是从香港出发,那么是几点出发呢?(深港两地往返)会不会很累?

白教授:每天早上6:50从香港出发,大约7:50到深圳。早上耗时一个小时左右,晚上相对花费时间比较多。有时候会有点累,但是我经常会在车上跟其他香港医生、香港教授进行交流,比如讨论病例,有时候真的开MDT(多学科会议)进行讨论。其实是非常有用又宝贵的时间。一部车大概有5、6个医生,偶尔有些病人看了几个专科,我们也借机进行了讨论,有时候我们也会聊聊管理方面的事情。

主持人:你对内地同事印象如何?

白教授:内地同事非常友好,每天会跟各部门内地同事进行沟通及工作。我发觉内地同事非常友好及专业。

主持人:对于来往香港深圳两地工作的人,你对于他们有什么建议呢?

白教授:我发觉自己来了深圳工作之后,都能融合在这里。深港两地如此近距离,无论是沟通还是旅游,是非常容易融合到彼此生活中的。所有大城市有的东西,深圳也有。不少香港人也来深圳度假。我想,这两边都是游玩和工作的好地方。

下午5点30分

他们从港大深圳医院启程

回到香港薄扶林

期待更多他们的双城故事

文字根据电台节目内容进行整理 部分有删减

来源:华夏之声《白明珠医生的双城生活》

记者:余婷

搜索

搜索

粤公网安备44030002006353号

粤公网安备44030002006353号